前編より

開始15分くらい前に受付を行い受付見学証と使い捨ての不織布靴カバーを受け取る。

時間通りに集合の声がかかり、入口に集まる。

入口で靴カバーを全員かぶせると、業務用ビニールカーテンをくぐり、早速2階へ上がる。建物は1880年の明治時代に建てられたもので、古く国の登録有形文化財に指定されている。そのため階段は急斜面だ。バリアフリーでは無いので、足の弱い方には見学は難しいかも知れない。

入ってすぐ思うのは建物は明治だけど、その他は昭和のイメージ。

奥に見える「ホーロータンク」は平成4年(1992年)に設置されたようだ。もちろん昭和時代のタンクもある。所々に見えるチョークのメモが映える。基本的にこちらの蔵では「ホーロータンク」のみだそうだ。

木桶もステンレスもチョークでのメモはあまり見かけない。

たまに仕込タンクに一杯メモが書いてあったりするが、たぶん新製品の開発とかをしているのだろう。それを見つけるのも楽しみの一つだったるする。

2階に上がると早速注意事項等の説明があった。大抵、撮影禁止場所だとかがあるのだけど、特に禁止場所は無く動画もOKとのこと。しかもガイドの頭役はフリー素材とのことで、どんどんアップして貰って構わないとのことだった。

初めてのことである。もともとチケットも顔出しだったし、どうせマナーの悪い方は平気でアップするしね。

ということで、そのまま写真を載せることにする。WEBチケット申し込みの写真とは違い、めがね着用。めがねの方が職人感があっていい。

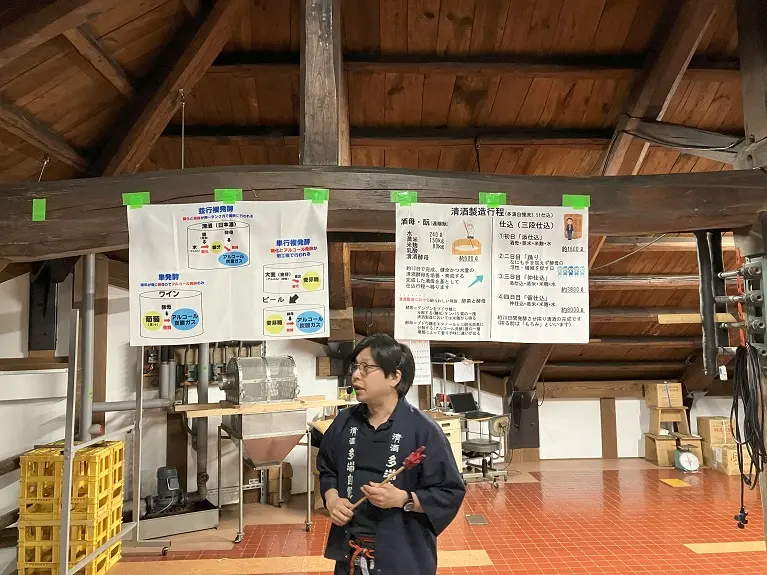

まずは簡単な日本酒の造り方から。

こちらの酒蔵では酒造好適米だけでなく、普通のコシヒカリやササニシキを使って醸しているそうだ。そのため最近の米の値上がりで四苦八苦しているらしい。たぶん今年の分は先物取引である程度確保しているとは思うのだけど、来年は不透明で値上がり必至だろう。お米の購入は酒蔵とも競争だね。

山田錦とかも使っているそうだが、あまり表では宣伝していないようだ。ただ話には無かったが「雄町」だけは別格のようで、銘柄が表に出ている。

「月曜から木曜に飲まれるお酒」を目指しているそうで、金土日は他の酒蔵の良いお酒を飲んで貰って構わないとのことだ。晩酌用のお酒になるね。

飯米を使っているのも、そのためかもしれない。

飯米は「一等、二等、三等、規格外」の4等級なのだが、実は酒米はもっと厳しくて、「特上、特等、一等、二等、三等、規格外」の6等級もある。

規格外でなければ三等米でも「純米大吟醸」を名乗れるが、規格外のお米はどうが頑張っても、ただの「普通酒」だ。さらに産地によっても米の金額が全然違うし。

確認した限りでは、リーズブルな銘柄ばかりだった。

勝手な想像だが意図的に三等米や規格外の米を契約農家から買って、品質が良く晩酌用の安価な酒造りをしているのかもしれない。

この辺のお酒は「獺祭等外」あたりが有名かな?作り方は「純米大吟醸」と変わらないし。

マニアックすぎるので質問を避けたが、ちゃんと聞けば良かったと後悔。

酵母のアンプルを見せてくれるのは珍しい。そもそもこんなところに出して置いて大丈夫なのか?と、ちょっと心配になったのだが、よく見たら全部期限切れだった。。。

酒母を造るときにアルコール発酵をするのだが、そのときに炭酸ガスの泡が出る。10日もすると溢れそうな感じになるのだが、こちらの酵母は全て泡が少ないタイプ。

一番左のアンプルは701号だが元は7号で01がつくと泡無しタイプ。突然変異でできたのだけど、今は7割くらいは泡なしの様だ。泡ありが普通なのだけど、昔は泡守という人がいて夜通し泡を消す作業をしていた。たぶん働き方改革的に今は難しいのだろう。省力化は必須だ。自分も一度は体験してみたいが、仕事となるとちょっと嫌である。

そして詳細な行程の説明。

伝統的な「生酛」ではなく、「速醸酛」での説明。材料に「乳酸」が入っている。

写真右下にある計りの後ろの段ボールがそれだ。「ムサシノ乳酸」を使用しているのだね。思えば「乳酸」を公開しているのは初めてだな。

「速醸酛」が前面にでてくるのも初めてだ。最近は「速醸酛」が9割らしいけど、これも省力化ため。

それから蔵人のメモの紹介。

確かに壁や天井などに所々チョークでメモ書きがある。かなり古いものも。

写真は

・平成元年正月八日 吟辛酛立ス

・昭和六十四年正月七日 天皇崩御

・平成二十三年三月十一日十五時頃 地震尋常ナラザル 出品酒火入中

と記載されていた。

漢数字と片仮名のみでひらがなは使わない。戦前の公文書の様だが味があってイイ!

1階に戻り暖気樽(だきだる、抱樽というところも)の紹介。

暖気樽は、この中にお湯を入れて酒母を造るときに温めるもの。暖気入れと呼ばれる作業だ。結構、酒蔵には見える範囲で置いてあるところはあったけど、説明は初めてだった。これはスズだろうけど、昔は木樽。陶器製のものもあり、それは暖気壷とよばれた。

場合によっては氷を入れて冷やすことも。

現役で使っているとのことだが、今時だと熱帯魚用のヒーターを大型化したような専用のヒーターがあるのだけど、そいつは使わないのだろうか?

サーマルタンクというコンピューター制御の物もあるが、この辺はこだわりがあるのかも。

となりの大きなガラス瓶は斗瓶とよばれる(約18L)十六万円するらしい。

木製の棒は検尺棒(尺棒)。これでタンク内や桶にあるお酒の容量を計測する。ただ通常よりかなり短い気がする。ちょうど1尺くらい。もしかしたら邪魔なので説明用に切ったのかも知れない。

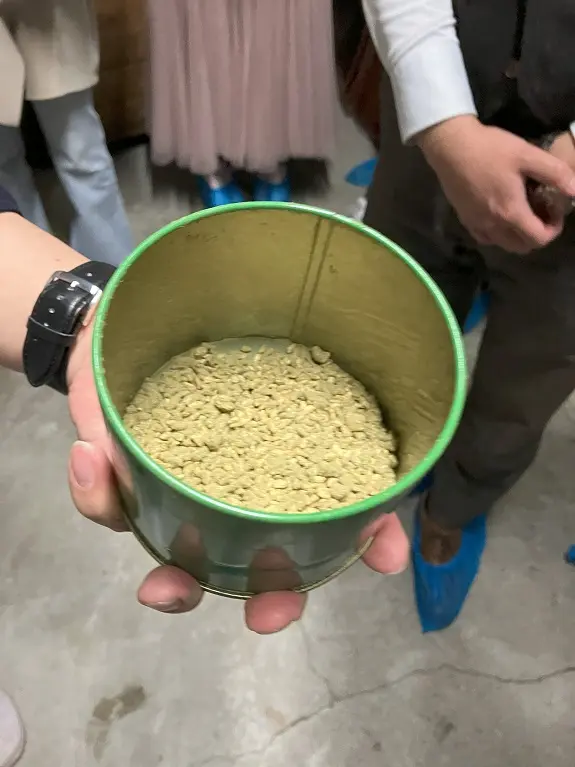

そして麹室。衛生的な問題があるので、入口までで入室禁止だ。逆にここまでは入れる所は珍しい。ただ場所によっては見学用に全面ガラス張りになっているところもある。

杉の麹室は昔ながらだ。今は全面ステンレス張だったりするところもあるが、ちょっと味気ないんだよね。

高温多湿な環境で麹造りを行う。おっさんが裸で作業するのは、この部屋だ。外国人から衛生的にどうなんだ?というクレームがあったりするそうだが、過酷な環境を考えると一番衛生的だ。昔ながらの知恵である。

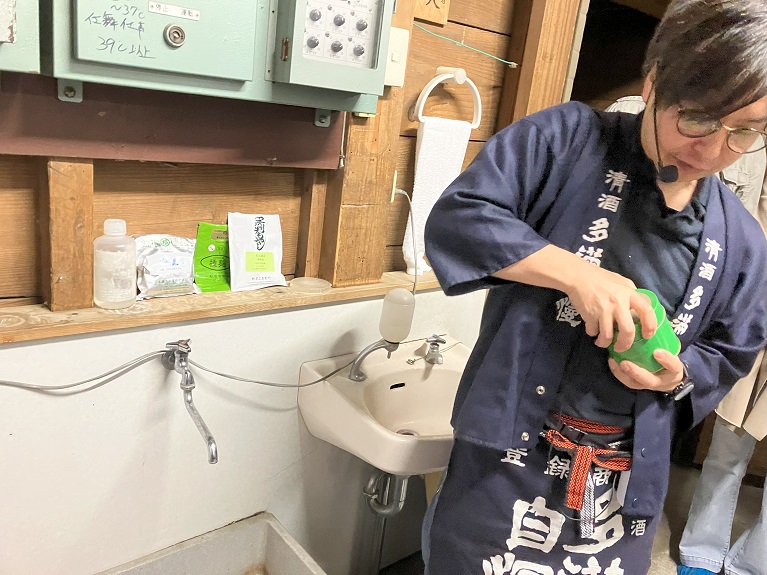

コウジカビの説明も受ける。今は5社位しか生産していないらしい。

手洗いの上にパッケージが置いてある。意外と量が少ない。一回分の小分けなのだろうか?

説明の途中、なぜか学術名の「アスペルギルス・オリゼー」の名前がでた。

まるで農業大の講義のようだ。

マンガの「もやしもん」かよ!と思っていたら、直後に「もやしもん」の話も出た。簡単なストーリーの紹介も。

10年以上前に完結したマンガだ。ちなみにアニメやドラマにもなった。ちなみに教科書として自宅に全巻揃っている。

話によると最近「もやしもん」が復活したとのことだ。全然知らなかった。後で調べると「もやしもんプラス」というらしい。

2024年11月に連載開始だったあが、情報が早い!ある意味本日一番為になる情報だったかも。

最近だと「はたらく細胞」というマンガが看護師国家試験を受ける方に絶大な人気らしいが、「もやしもん」も蔵人になるには必須なのかも知れない。

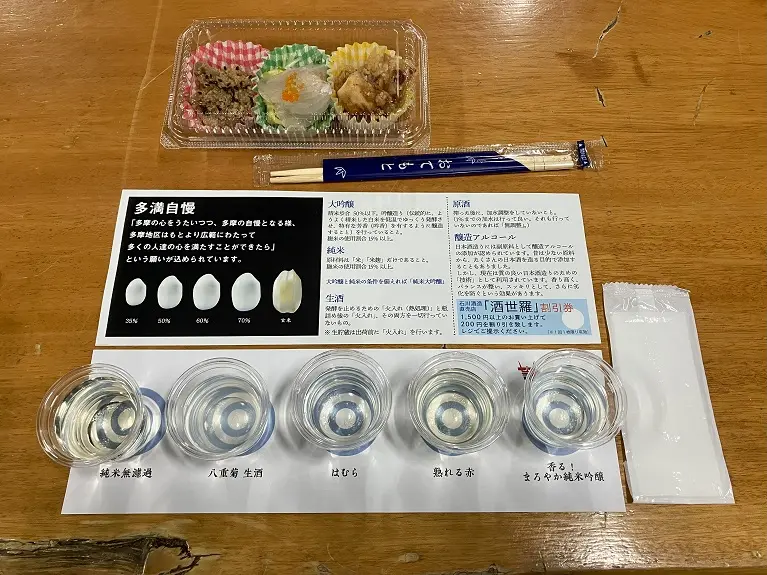

そしていよいよ試飲タイムだ。

おつまみの説明とお酒の説明を受ける。

こちらの酒蔵は甘口を基本としているそうだ。一般的に辛口の方が流行っているし好まれるのだが、他に追従しない姿勢が好き。

純米無濾過

八重桜 生酒

はむら

熟れる赤

香る!まろやか純米吟醸

の5つをいただく。

最初は頭役お勧めの「純米無濾過」から。こちらはワイングラスでおいしい日本酒アワード2021「最高金賞」を受賞していたりする。ムロカと書いてある貯蔵タンクがあったが、もしかしたらこれかな?

濾過していないためか、色は濃いめ。

吟醸酒で無いため吟醸香は感じないが、やや強めの甘い香りが広がる。

一口頂くと、実際にとても甘口だ。お米を感じる。

すっきりとしているが、若干舌に残る感じ。ちょっと辛口党には合わないかも。

お刺身など薄味な料理には少々合わない気がする。やや濃いめの日本料理がいいだろう。さば味噌とか。おでんの出汁割りもいいかも。冷やでは無く「ぬる燗」あたりでポテンシャルを発揮しそうな気がした。

たしかに適当な肴を頂きながらの晩酌用に適している気がする。ちょっと甘口が苦手な方は1割ほど加水すると評価が変わるかも知れない。

「八重桜 生酒」はフレッシュ感が強く甘ったるさは感じない。こちらの方がお刺身などには合いそうな感じだ。

「はむら」はオリジナル酵母と羽村市産コシヒカリを使用した日本酒だ。フレッシュな柑橘系の香りを感じる。こちらもすっきりとしていて飲みやすい

「熟れる赤」は面白い。ちょっと特徴的な吟醸香を感じる。一口飲むと爽やかな酸味が強め。後味はまろやか。日本酒なんだけど日本酒からはちょっと外れるイメージ。

先ほど「瑞る青」を飲んだが、それより確かに熟している感じ。邪道と言われるが、このお酒に関してはロックとかソーダ割りとかも良さそう。

「香る!まろやか純米吟醸」おお!こちらはやさしい吟醸香を強く感じる。名前の通り「まろやか~」なテイストだ。しっかりとお米も感じる。非常に飲みやすい。

と、一応違いは分かったのだが評価が難しかった。試飲にお水を飲みたかったのだが、持ち込み可か不可かわからなかった。実のところ封を開けていない軟水のペットボトルも用意していったのだが、最後までOKか聞けずじまい。試飲会場に和らぎ水も用意されていなかったので、試飲ごとに舌のリセットができなかった。とても残念。

最初に頂いた「純米無濾過」の甘みが最後までどうしても残ってしまい、微妙な試飲だった。

頭役の方に「甘口を押すのであれば是非和らぎ水が欲しかった」と、それとなく伝えたら早速明日の開催よりそうするとのことだった。

仮に100円アップしても、仕込水を用意するだけでテンションが上がると思う。

それか封を開けていないミネラルウォーターであれば試飲時にOKとかして頂くと助かる。

さて試飲会も終わり最後の説明。

ここからはマニアモードでも問題ないよね?

ということで「搾りの工程は見ていないと思うのですが非公開ですか?」と質問。

「あまり面白くないですよ?」との回答だったが、「酒蔵によって横に搾ったり(薮田式)、縦に搾ったり(佐瀬式)、袋に入れて吊ったりするじゃないですか?酒蔵ごとに違うので非常に興味があります!」と回答したら見学OKになった。ちなみに別の3名も興味津々で参加された。

ここからは通常コースでは公開されていないエリア。

まずは蒸米の工程、この機械でお米を蒸すそうだ。奥から手前の機械に流すとのこと。これは連続蒸米機だね。先日の木内酒造とやり方が違う。それなりに酒蔵見学しないと分からないのだ。

そして絞りの機械。ちなみにこちらは薮田式。通常ヤブタといいますとの説明だった。

この1台だけのようだ。酒蔵によっては小さめのものを2~3台置いているところもある。

どうでも良いが、この薮田式の機械は青か緑の塗装が多い。灰色は初めてかも。

そしてさらにマニアックな質問。「まだ山おろしはされていますか?」

山おろしとは伝統的な日本酒造りの工程で、かいを使って桶の中の蒸米と麹を2人1組になってすり潰す作業で非常に重労働。昔ながらの日本酒の造り方だ。乳酸菌の段ボールがあったが、昔は酒蔵に付いている乳酸菌を取り込んだ。

一応流通はしているものの、おそらく日本酒の1%も無いだろう。「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産として登録されたので、この技術も継承されることを望んでいるのだが、なかなか難しい。絶対に仕事と給料が見合わないだろうし。

さすがに石川酒造では昔ながらの山おろしはしていないそうだ。ただミキサーの様な機械を使って「山おろしっぽい」ことはしているそうだ。昔は冬の深夜に何度も行う重労働だったが、機械を使って工夫すると、この作業は30分くらいでできてしまうそうだ。もの凄い省力化。新しい知識を得た。

大満足のまま蔵を出ると、外は大雨。

もうちょっと散策したかったのだが中止することにした。楽しかったので再訪するつもり。

当たったビールと日本酒を頂き、限定の日本酒等を購入したら、お土産用リュックサック(友人曰く業者用仕入袋)がパンパンになった。

まだまだ飲み足りない感じだったので、途中下車して開催中のマイナーなビアフェスに立ち寄ることにしたのだった。

コメント